日本音楽の近代

2019年11月30日 | 工房日記 | Comment(0)

2019/11/30

表題は今日受講した放送大学の面接授業のタイトル。内容は近代において日本に導入された

西洋音楽、どこから来てどう咀嚼しているのか?日本音階とのマッチングは?です。

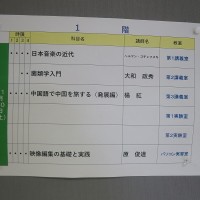

朝の記録です。

放送大学の朝の風景。

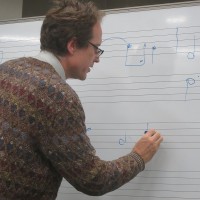

授業は、1時限09:50~4時限17:20までびっしり。今日は明治時代~昭和初期まで。

講師は東大教授のHermann Gottschewski先生。奥様が秘書役で出席を取ったり資料を用意したり、途中で日本語を助太刀したりで二人三脚といったほのぼのとした講義でした。

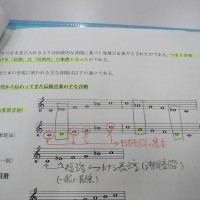

今日のポイント。「君が代」は2パターンあって、初期(1869年)のものは儀仗用(ブラスバンド用)にイギリス人のフェントンが作った。現行のものは1880年に伶人(宮廷に勤めていた雅楽奏者)によって五音階(四七抜き長音階)で作曲され、和声音学(七音階)とするためドイツ人のエッケルトに編曲を依頼している。1999年に国歌として法制化。作詞作曲者は記されていない。