茂木先生のお話(2回目)

2017/02/05

今日は午後から放送大学の公開講演会にカミさんと二人で参加しました。昨年8月に引き続き、茂木先生のベートーベン学(その2)を受講してきました。

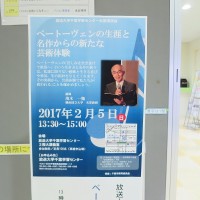

ちなみに講演テーマは、「ベートーベンの名作と生き方からの新たな芸術体験」です。なんだか難しそうですね!。はいそうなんです。前回もそうでしたが、この先生のお話、最後の最後にならないと全体の構図が見えてこないのです。

朝の空模様は安定した晴れ。でも、天気予報通りに午後から小雨となりました。

続いて朝食の記録です。

朝のうち(雨が来ないうちに)、「木魚」の毛羽立ちを落として塗りに入ります。

準備作業のひとつ(手製の使い捨て塗道具)を紹介します。 木綿の生地(使い古したYシャツの生地がベスト)に芯材のラップをくるんで → 輪ゴムで止めて出来上がり。

木地固めをした6個のうちのひとつに、塗り損じがありました。まずそれから・・・。

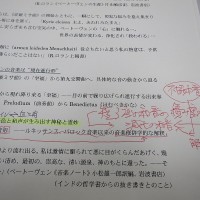

2個塗ったところで時間となりました。午後1時半から公開講演会です。茂木先生の資料にお話のエキスが断片的に書いてあるのですが、お話を聞きながら断片を繋いでいかなければ・・・。

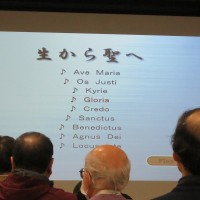

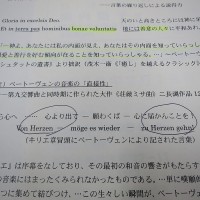

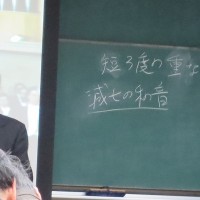

今日のお話のポイントは、【下行音形】なるルネッサンス・バロック音楽以来の修辞学的な解釈が、ベートーベンの大作には多用されている!。具体的には、短3度の和音の積み重ね(実は不協和音)が、【下行音形】(同じ音形で音程のみが次第に下がること)をへて減七の和音となる・・・とのこと。それが、意味するところは、バッハやモーツアルトのように割り切れた和音で曲を完結させずに、曲の終わりが、現在進行形の形をとっている。だから、名曲とは、過去の静的で(死んだ!?)完成品などではない!のだそうです。

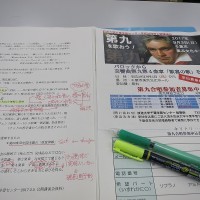

”う~む”、と、茂木説に一応はうなずいてみたものの、少々消化不良を起こしています。この続きは、9月3日に千葉市美浜文化ホールで第九の「第四楽章」をテーマとした公開講演会があるので、興味のある方は参加しませんか?。入場は無料です。

***********************************************************************

少々口直しです。冗談ではなくて、「木魚」の口の中へ焼き鳥の串を入れて漆塗り → それをウエスを突っ込んで拭き取ります。

本日の乾燥室の様子です。